Cadena del Ser, progreso y darwinismo

La modernidad, como forma de vivir y entender el mundo, se cimienta en un racionalismo bastante antiguo a partir del cual se interpretó la teoría evolutiva de Darwin. En este ensayo, Antonio García-Olivares explora una de las cosmovisiones racionalistas más influyentes en el pensamiento moderno: la Gran Cadena del Ser, analizando sus encuentros y desencuentros con la posterior cosmovisión progresista y con la teoría de la evolución.

La modernidad, como forma de vivir y entender el mundo, se cimienta en un racionalismo bastante antiguo a partir del cual se interpretó la teoría evolutiva de Darwin. En este ensayo, Antonio García-Olivares explora una de las cosmovisiones racionalistas más influyentes en el pensamiento moderno: la Gran Cadena del Ser, analizando sus encuentros y desencuentros con la posterior cosmovisión progresista y con la teoría de la evolución.

Antonio García-Olivares

En un trabajo previo (García-Olivares, 1997) rastreábamos el origen de la mentalidad racionalista moderna en el platonismo, una de las filosofías que más han influido en el imaginario filosófico y en las metáforas que utiliza el hombre moderno, e incluso contemporáneo, para entender lo que le rodea.

En el Timeo, Platón se pregunta algo que se preguntaron muchos hombres cultos de la antigüedad: ¿por qué el mundo terreno del devenir está lleno de seres imperfectos, sufrientes y en lucha, cuando Dios, el supremo bien, vive en un mundo de perfecta armonía? Y ¿qué principio determina el número de clases de seres que componen el mundo sensible y temporal?

Hoy en día tales preguntas se considerarían imposibles de responder, pues se presupone que hay hechos brutos en el mundo que no obedecen a una razón, que pueden ser accidentales y que bien podrían ser diferentes. Esta mentalidad deriva en gran parte de una serie de descubrimientos científicos que, en los siglos XIX y XX, revalorizaron notablemente la importancia causal del azar. Entre ellos hay que destacar la teoría darwinista de la evolución natural mediante variación azarosa y selección natural, el descubrimiento de las mutaciones genéticas, las teorías de Oparin, Miller y otros evolucionistas sobre la evolución química que culmina en la aparición de la vida, y las teorías de la autoorganización de Ilya Prigogine y Hermann Haken, que ofrecen modelos universales de creación de complejidad mediante la acción del azar en sistemas abiertos a la energía.

Sin embargo, para el racionalismo de origen platónico y cristiano, dominante en la Edad Media y en la era moderna, todo es y debe ser racional, y hasta en el siglo XIX, los propios descubrimientos darwinistas fueron apresuradamente interpretados como confirmaciones de cosmovisiones previas muy queridas que habían sido utilizadas durante siglos para proporcionar un ordenamiento racional del mundo en el que el azar no podía jugar ningún papel importante. Una de estas cosmovisiones de origen racionalista era la Gran cadena del Ser.

La cosmovisión de la Gran cadena del Ser

De acuerdo con el Timeo, Dios construyó el mundo y el devenir porque Dios era bueno y quien es bueno nunca puede sentir envidia de nada. Haciendo el supuesto tácito de que la existencia de muchas entidades no eternas, no inmateriales y alejadas de lo perfecto era inherentemente deseable, Platón encuentra en la idea del Bien mismo la razón de que el Absoluto no exista sólo. La noción de perfección autosuficiente se convierte mediante ese malabarismo, y sin perder su contenido original, en la noción de fecundidad autotrascendente. A la pregunta de ¿cuántas clases de seres imperfectos y temporales debe contener este mundo? Platón respondió: todas las clases posibles, incluso las cosas despreciables, ridículas y molestas, seres inmortales y seres mortales.

Como el mundo de los sentidos complementa al mundo eterno e intelectual de las ideas, las sombras de la caverna platónica serían tan necesarias para el sol de los cielos intelectuales como el sol para las sombras. Además, infiere Arthur O. Lovejoy (1983), si el cavernícola debiera intentar abandonar la sombría región que se le ha asignado, estaría oponiéndose a la Causa universal al dejar vacante un lugar del orden general, cuando el principio de plenitud exige que estén cubiertos todos los lugares posibles; aquí la cosmovisión del orden social (como valor que nos diferencia de los animales) y la de la Gran cadena del Ser se apoyan mutuamente. No parece descabellado decir que las cosmovisiones tratan de hacerse coherentes unas con las otras en la mente de los grandes pensadores, quizás porque, en línea con Lakoff y Johnson (2001), cuando alguien trata de conocer científicamente o filosóficamente la realidad, siempre tratará de que las metáforas que usa sean lo más consistentes y coherentes entre sí como sea posible, aunque algunas de estas metáforas no procedan de la ciencia, sino de las cosmovisiones que componen el imaginario social de la época.

Uno de los principios ordenadores citados por Aristóteles para clasificar a los seres, el de las «potencias del alma», tuvo un gran éxito en la Edad Media. El grado de animación iría desde el alma vegetativa hasta el alma racional, que poseerían el hombre y posiblemente otra clase superior a él, poseyendo cada orden todas las cualidades del inferior más una característica específica suya. Este principio de gradación unilineal aparece en muchas representaciones icónicas medievales y renacentistas, como ésta de la figura 1.

Figura 1. Ilustración del libro de Ramon Llull Liber de ascensu et descensu intellectus, escrito alrededor de 1305, pero publicado en 1512. Los peldaños están etiquetados de abajo a arriba con las palabras: «lapis» (piedra), «flamma» (fuego), «planta», «brutum» (bestia), «homo» (hombre), «caelum» (cielo), «angelus» (angel), y «Deus» (Dios).

Como lo muestra Lovejoy (1983), esta amalgama, la de la concepción del universo como la «Gran cadena del ser», compuesta por un infinito (o mejor, incontable) número de eslabones que ascendían en orden jerárquico desde la clase más ínfima de lo existente, que escapaba por muy poco a la no existencia, hasta el ens perfectissimum, constituyó una estructura del mundo en el imaginario colectivo de las clases ilustradas, muchos filósofos, la mayoría de los científicos y la mayor parte de los hombres educados durante la Edad Media y hasta finales del XVIII, cuando la aceptaban sin discutir.

Como también comenta Lovejoy (1983), en el siglo XVIII, Henry St. John Bolingbroke (1759) consideraba demostrado empíricamente el concepto de la Gran cadena del Ser, aunque admitía que aún faltaban pruebas empíricas para los seres superiores al hombre. Pero esas naturalezas superiores no creía él que fueran las jerarquías angélicas, sino los habitantes de otros globos de este u otro sistema solar. Muchas personas cultivadas de ese siglo consideraban plausible un universo poblado de seres, muchos de ellos superiores al hombre. De ahí que la idea de que el hombre estaba sólo ligeramente por encima de los animales de este planeta era aceptada por muchos ya antes de la aparición del evolucionismo biológico. También en este siglo aparece el concepto importante de que en algún lugar de la escala debía existir una criatura en la que terminara la serie meramente animal y donde tuviese su rudimentario comienzo la serie intelectual, y esa criatura era claramente el hombre. Por este motivo, el hombre era presa de propensiones y deseos encontrados, siempre medio animales, medio angélicos.

Vivimos en el mejor de los mundos posibles; el mal existe, probablemente, porque sin él el bien no sería posible, o al menos debe tener alguna razón no claramente visible. Tal era la creencia de muchos en ese siglo.

William King trató de justificar la existencia del mal diciendo que deriva de la imperfección de los seres creados, imperfección que debe cubrir todos los grados de perfección posibles. Además, en el mundo debe haber oposición, pues las criaturas superabundan, se limitan y, por tanto, entran en conflicto unas con otras. Esta necesidad aparece en su forma más elemental en el movimiento de la materia. Teóricamente era posible para Dios haber dispuesto la materia de tal modo que se moviera «uniformemente y toda a la vez, fuese en línea recta o en círculo, y de esta manera haber evitado la discrepancia de los movimientos». Pero un sistema material tan armonioso hubiera sido también, asegura, estéril e inútil. Para que la materia pueda llegar a ser receptáculo de los animales, debe haber disparidad de las partes, choques y oposición, pulverización, repulsión y todos esos males que contemplamos en la generación y la corrupción.

Hoy en día un argumento análogo se haría basar probablemente en la existencia de los fermiones: si todas las partículas creadas fueran bosones, como las partículas de la luz, no habría habido nunca choques y todo se entrelazaría sin excluirse mutuamente, como entre los seres angélicos. Pero según la física cuántica, los seres materiales somos de naturaleza fermiónica, y éste, podríamos decir, es el pecado original de la materia.

Como analiza Lovejoy (1983), la Cadena del Ser tuvo un efecto fértil sobre la biología del XVIII al inducir a muchos hombres inteligentes a buscar especies que fueran intermedias entre los grandes órdenes. El descubrimiento de la hidra de agua dulce vino a rellenar el eslabón perdido entre vegetales y minerales; y entre el hombre y los monos, el eslabón perdido fue buscado entre las supuestas razas inferiores de humanos, como los trogloditas de Linneo o los hotentotes, aunque para otros autores este espacio lo llenaba el orangután. En 1840, dos décadas antes de El origen de las especies, lo que el público culto quería eran nuevos eslabones perdidos: entre la foca y el pato, peces voladores, el ornitorrinco, la sirena, la iguana, etc. La creencia en la Cadena llega a veces a extremos cómicos, como en la credulidad del filósofo francés Robinet, quien recoge diversas «evidencias», algunas de ellas de espectáculos de circo, que ilustran la existencia de sirenas y humanoides marinos.

La Cosmovisión del progreso entre los siglos XVII y XIX

La Cosmovisión del progreso fue una interpretación puritana intermedia entre (i) las ansias milenaristas de un paraíso sobre la Tierra impuesto mediante la violencia purificadora, apoyada por amplios segmentos de las clases más desfavorecidas, y (ii) una idea de bien basada en la sumisión a un orden jerárquico opresivo en la Tierra que significaría una salvación ultramundana después, apoyada por las clases privilegiadas (García-Olivares, 2011). Tras la revolución puritana en Inglaterra, esta cosmovisión se ensambla con las prácticas promotoras del crecimiento económico de la burguesía y con las prácticas monopolizadoras del poder de los Estados Nacionales, que establecen, tras la subida al trono de Guillermo de Orange y la fundación poco después del Banco de Inglaterra, una «memorable alianza» (Weber, 1981) en que ambos sistemas de prácticas se refuerzan mutuamente y se justifican y explican socialmente mediante la Cosmovisión del progreso. Ello dio lugar a lo que podríamos llamar un «programa del progreso» (García-Olivares, 2011) que puso las bases de la Revolución industrial, de las revoluciones políticas en Europa y de la creciente colaboración de las instituciones científicas con los Estados y con las empresas capitalistas.

En cuanto a la evolución de la Cosmovisión del progreso, el obispo Bossuet (1627-1704), consejero de Luis XIV, escribió una de las primeras historias universales que usan la «progresión de la religión y de los imperios» como conceptos guía para dar sentido a todos los lugares, acontecimientos y personajes. Esta progresión habría sido diseñada en última instancia por la divina Providencia, quien quiso que existiera un orden en la tierra mediante la interdependencia de los grupos humanos y sus intereses sociales, económicos, culturales y políticos, que se hacen más afinados y sofisticados con el tiempo.

El descubrimiento de pueblos extra europeos con formas de civilización menos poderosas e industrializadas que las europeas contribuyó también a apoyar la idea de que había un proceso de mejora en la civilización en el que los hombres europeos eran mejores en muchos aspectos a los de la época clásica y también superiores a los pueblos bárbaros de gran parte del globo.

En el siglo XVIII la idea de progreso como providencia divina dio paso a la idea de progreso como desarrollo secular de las artes y las ciencias, naturales al género humano. La fe en la providencia es suplantada por la creencia en leyes históricas inmanentes. Robert Jacques Turgot fue quien mejor expresó este viraje. En 1750, en su Cuadro filosófico sobre los progresos sucesivos del espíritu humano dice: «Todas las edades están encadenadas las unas a las otras por una serie de causas y efectos que enlazan el estado presente del mundo a todos los que le han precedido. Los signos arbitrarios del lenguaje y de la escritura, al dar a los hombres el medio de asegurar la posesión de sus ideas y de comunicarlas a los otros, han formado con todos los conocimientos particulares un tesoro común que una generación transmite a la otra, constituyendo así la herencia, siempre aumentada, de descubrimientos de cada siglo». Esto es, no que seamos más brillantes que los antiguos, sino que nuestras ideas y conocimientos se basan en los aprendidos por las generaciones pasadas, por lo que el conocimiento es acumulativo. Descartes tenía una opinión similar.

Pensadores como Hume (1711-1776), Priestley (1733-1804) o Gibbon (en 1737-1794) eran muy conscientes de los momentos oscuros y de decadencia en las naciones, cuyo desarrollo sufre periodos ascendentes y descendentes. Pero en general los pensadores ilustrados creían que cada renacimiento cultural alcanzaba cotas superiores a las logradas por el ciclo anterior.

El crecimiento económico y técnico de Europa entre 1750 y principios del siglo XIX es tan sorprendente que Jefferson (citado por Nisbet, 1991) afirmaba: «Nadie puede decir dónde se detendrá este progreso. A lo largo de los siglos la barbarie ha ido retrocediendo conforme se iban dando nuevos pasos adelante, y confío en que con el tiempo acabará por desaparecer de la tierra».

Este progreso de las sociedades es interpretado a la vez como perfeccionamiento técnico o cognoscitivo, como perfeccionamiento ético, como incremento de la felicidad de los seres humanos, como aumento de la libertad (y retroceso de la tiranía), como aumento del poder de los Estados y del orden social y como aumento de la prosperidad. La versión optimista de esta creencia sería la de Turgot y Condorcet, que vieron en el progreso una fuerza histórica globalmente incontenible pese a retrocesos o estancamientos ocasionales. Condorcet, por ejemplo, considera el progreso histórico ilimitado, indefectible e irreversible: «La naturaleza no ha establecido límite alguno al perfeccionamiento de nuestras facultades» (Contreras Peláez, 2003). Y, como dice Contreras Peláez, «tal desarrollo no viene garantizado por ninguna instancia trascendente, como en la Providencia cristiana, sino por la lógica interna de la Historia, que resulta estar diseñada a la medida de las mejores esperanzas humanas (por un felicísimo azar, hay que pensar)» (ibid., 2003).

Sin embargo, otros progresistas eran menos optimistas, como Malthus, por ejemplo. O como Voltaire, quien se revelaba contra la Gran cadena del Ser y contra el progresismo optimista, y consideraba que ninguna ley histórica garantiza la victoria de la razón. Por el contrario, decía, la razón es muy vulnerable y puede desaparecer violentamente ante las fuerzas elementales de la naturaleza o de los propios hombres.

Anarquistas como Proudhon y Leroux consideraron el avance de la igualdad como el fin principal del progreso futuro. La idea de que el progreso futuro de la humanidad consistirá en la abolición de las clases sociales y la igualación de las propiedades de todos será recogida también por Marx, Engels y los socialistas marxistas.

La Cadena del Ser suponía ver las cosas como ordenadas de una forma absolutamente rígida y estática, y por tanto, era incoherente con toda creencia en el progreso, por lo que el choque con las ideologías reformistas y progresistas era claro.

Una solución fue reinterpretar la Cadena del Ser para que admitiera el progreso en general y para el individuo. Addison y Leibniz, en esta línea, sugirieron que las especies evolucionan de manera continua hacia formas superiores a lo largo de toda la eternidad, y Kant también acabó formulando una teoría análoga. Lenz, en 1772, dice que «el impulso hacia la perfección» es uno de los impulsos fundamentales de la naturaleza humana, y esta perfección consiste en el completo desarrollo de todas «las facultades y capacidades que la naturaleza ha implantado en nosotros». Se trata de un evolucionismo finalista que continúa desarrollándose con el hombre, y por supuesto, sin azar ni selección natural.

Con Hegel (1770-1831), la cosmovisión del progreso justifica la racionalidad histórica de las prácticas estatales de dominación. En su teoría, el Estado alemán aparece como una fase definitiva de culminación histórica. La libertad consistiría no en los derechos del individuo frente al poder del Estado, sino en la participación consciente y voluntaria del individuo en el Estado, idea que parece tomada de Rousseau. La subordinación de lo particular y concreto a lo universal y abstracto que este imaginario presupone ha sido magníficamente descrita por Sánchez Ferlosio (2002). Esta potencialidad que tiene el progreso ya había sido denunciada por Herder, para quien esta cosmovisión despreciaba la vida de los humanos concretos de todas las épocas en aras de una finalidad, el estado paradisiaco de los últimos humanos, en favor de los cuales se justificaban todos los sufrimientos y sacrificios de los anteriores.

Interpretaciones del darwinismo bajo las dos grandes cosmovisiones

Entre 1750 y 1850 los europeos asistieron a la expansión del imperio inglés a costa de todos los pueblos y potencias no europeas; vieron empresas prácticas inspiradas en las ideas saint-simonianas y los intentos de Robert Owen y Étienne Cabet de fundar sociedades ideales. Al mismo tiempo, eran testigos de la Revolución industrial y de una transformación vertiginosa de las condiciones externas de vida. Los hombres nacidos en 1800 habían visto el rápido desarrollo de la navegación a vapor, la iluminación de las ciudades y las casas por el gas, la inauguración de los primeros ferrocarriles y la invención del telégrafo. Todos estos acontecimientos agolpados en un periodo tan limitado parecían cumplir las expectativas que la Cosmovisión del progreso había generado desde el siglo XVII, así como confirmar la posición privilegiada que parecían tener los europeos entre los demás pueblos del planeta. Todo ello fortaleció la Cosmovisión del progreso, el etnocentrismo europeo y una cierta interpretación racista de la antigua Cadena del Ser.

En este contexto, los descubrimientos de Darwin fueron interpretados por algunos como una confirmación de las metáforas principales de la Gran cadena del Ser; en concreto, pudo haber quien llegara a creer que la evolución darwiniana formaba parte de un plan divino (o natural) de ordenación diseñado para crear seres cada vez más perfectos, entre los cuales el hombre (y en particular, el hombre europeo) era el fin último. Esto implica salvaguardar la ficción del progreso finalista a costa de mantener el papel causal del azar sujeto a supuestas causas superiores.

El factor azaroso de la selección natural, con su mengua continua de poblaciones e incluso de especies (Gould, 1991a, cap. 1), debida a cambios climáticos o catástrofes naturales, así como la complejidad de las pautas de diversificación biológica realmente observables, fue pasado por alto en estas interpretaciones de la evolución que suponían la transformación de los seres inferiores en seres superiores y finales mediante cadenas evolutivas unilineales.

La idea de la evolución como progreso finalista se debilitó con el tiempo, pero no ha desaparecido del todo, como muestra el éxito de representaciones como la de la Figura 2, que representa la evolución (voluntaria o involuntariamente) como un proceso unilineal y que progresa desde lo inferior hasta lo superior, representado por el ser humano moderno.

Figura 2. La marcha del progreso desde el mono al sapiens (tomado de Wikipedia, «Marcha del progreso»).

Esta representación (del libro Early Man, del antropólogo F. Clark Howell, publicado en 1965 por la editorial Time Life), llamada a veces «La Marcha del progreso», ha tenido siempre un gran éxito popular, a pesar de que muchos científicos (incluido el propio Howell) han insistido en que la evolución de los antropoides y homínidos no fue progresiva, ni lineal, ni secuencial, ni mucho menos se produjo a lo largo de un camino hacia una forma ideal predeterminada.

Por otra parte, El Origen de las Especies de Darwin, publicado en 1859, sirvió de inspiración para que algunos pensadores propusieran mecanismos de progreso social que imitaban a los mecanismos de la competencia, la lucha y la selección natural. Pese a la diferencia entre la selección natural y la supuesta selección a nivel social, algunos pensadores liberales entendieron la competencia en el mercado entre los individuos (y empresas) como una especie de mecanismo que selecciona lo mejor y hace progresar a la sociedad. Sin embargo, la «lucha por la existencia» en Darwin no es una afirmación explícita de contienda sangrienta, dado que la selección natural funciona a través del éxito reproductor, y éste funciona de muchas maneras: «Dos caninos en tiempo de hambre puede decirse que luchan entre sí por cuál conseguirá comer y vivir; pero de una planta en el límite de un desierto se dice que lucha por la vida contra la sequedad… Como el muérdago es diseminado por los pájaros, su existencia depende de ellos, y puede decirse metafóricamente que lucha con otras plantas frutales, tentando a los pájaros a tragar y diseminar de este modo sus semillas. En estos diversos sentidos, que pasan insensiblemente de uno a otro, empleo por razón de conveniencia la expresión general “lucha por la existencia”» (Darwin, 1973: 112).

Como recalca Gould (1991b, Cap. 22), pese a esta definición genérica de «lucha por la existencia», Darwin presentó ejemplos reales de la misma que favorecían la interpretación de la batalla sangrienta. Además, su principal discípulo, Thomas Henry Huxley, propuso esa visión gladiatora de la selección natural en su ensayo The struggle for existence in human society. Sin embargo, el anarquista ruso Piotr Kropotkin escribió en Mutual Aid que la lucha por la existencia de Darwin conduce por lo general a la ayuda mutua y no al combate, un argumento que pertenece a una crítica de la escuela evolucionista rusa a Darwin. Por ejemplo, explica Gould (1991b, cap. 22), N. I. Danilevsky consideró la competencia darwinista como una doctrina puramente inglesa basada en una línea de pensamiento que se extendía desde Hobbes a Malthus pasando por Adam Smith: «[La selección natural está arraigada en] la guerra de todos contra todos, que ahora se denomina la lucha por la existencia, que es la teoría política de Hobbes; en la competencia, que es la teoría económica de Adam Smith… Malthus aplicó exactamente el mismo principio al problema de la población… Darwin extendió tanto la teoría parcial de Malthus como la teoría general de los economistas políticos al mundo orgánico». En la misma línea, Kropotkin advierte que hay dos formas de lucha por la existencia, la lucha de organismo contra organismo por los recursos limitados, que conduce a la competencia por el beneficio personal, y la lucha que opone al organismo con el rigor de los ambientes físicos. Esta segunda forma de lucha, según Kropotkin, se libra mejor mediante la cooperación o ayuda mutua entre los miembros de la misma especie. «La sociabilidad es una ley de la naturaleza como lo es la lucha mutua».

Según Gould, el argumento de Kropotkin es correcto, y subraya que Darwin reconoció que existían ambas formas, pero su admiración por Malthus y su experiencia tropical de una naturaleza llena a rebosar de especies le llevaron a destacar el aspecto competitivo. Más tarde, los seguidores menos refinados de Darwin exaltarían esta interpretación hasta la exclusividad, y convirtieron la lucha «despiadada» por lograr ventajas materiales en un principio biológico al que la sociedad humana debía someterse también.

En un proceso inverso a éste, Kropotkin fue convenciéndose cada vez más de que el estilo cooperativo es el que predominantemente caracteriza a los animales más avanzados de cada grupo evolutivo: las hormigas en los insectos, los mamíferos entre los vertebrados; y estas especies estarían, según él, relativamente más adaptadas que las que se limitan a la competencia cuerpo a cuerpo. Salvo en este último aspecto discutible del grado de adaptación, la interpretación de Kropotkin del evolucionismo darwinista ha sido rehabilitada en una nueva forma por las teorías de Lynn Margulis sobre la evolución por simbiosis, los estudios recientes sobre la co-evolución, y las propuestas de Richard Lewontine y Gould de que la selección no actúa sólo a escala del individuo, o del gen, sino a escalas del grupo (o clado) y de la especie (Gould, 2004).

También Marx reconoció haberse inspirado en Darwin para enunciar su teoría de la progresión de la sociedad a través de los distintos «modos de producción» y a través de la «lucha de clases», que hacen evolucionar a las «fuerzas productivas» e impulsan la igualdad social.

Algunos nacionalistas se inspiraron a la vez en la idea hegeliana de progreso y en la teoría de Darwin para afirmar que las naciones y razas luchan entre sí, y las más creadoras o poderosas consiguen la hegemonía sobre las otras, moviendo la historia hacia delante. Por ejemplo, el geógrafo alemán Karl Haushofer (1869-1946), cuyo instituto geopolítico diseñó los planes expansionistas nazis, concebía a los estados como una especie de organismos que requerían sustento y luchaban en un mundo darwiniano en el que sólo sobrevivían los más aptos. Esas concepciones, de origen hegeliano y darwiniano, fueron la base de su concepción geopolítica según David Harvey (2012).

Las ideologías racistas supieron sacar también gran provecho de las dos cosmovisiones que hemos analizado, tal como ha mostrado brillantemente Gould (1986; 1991a, cap. 1). Ya antes de Darwin, en 1799, Charles White (An Account of the Regular Gradation in Man, and in Different Animals and Vegetables. Véase la representación en: http://www.strangescience.net) ordenaba las distintas formas de vida en una gradación de más bajas a más altas, como en la cosmovisión de La Gran cadena del Ser, y colocaba a las distintas razas humanas ordenadas en paralelo con las formas de vida, con las razas europeas colocadas en las posiciones más altas y el negro en la posición más baja. De estas preconcepciones racistas no escapaba ni el propio Darwin, como ha mostrado Gould (1986, cap. 2). Los tres naturalistas más importantes del siglo XIX, Cuvier, Lyell y Darwin, creían en la inferioridad biológica de la raza negra, y hasta héroes de la democracia como Franklin, Jefferson y Lincoln eran racistas, aunque Franklin creía que la inferioridad de los negros podría eliminarse mediante educación. Y pese al racismo cultural del siglo XIX, algunos grandes científicos, como Wallace y Humboldt, fueron antirracistas.

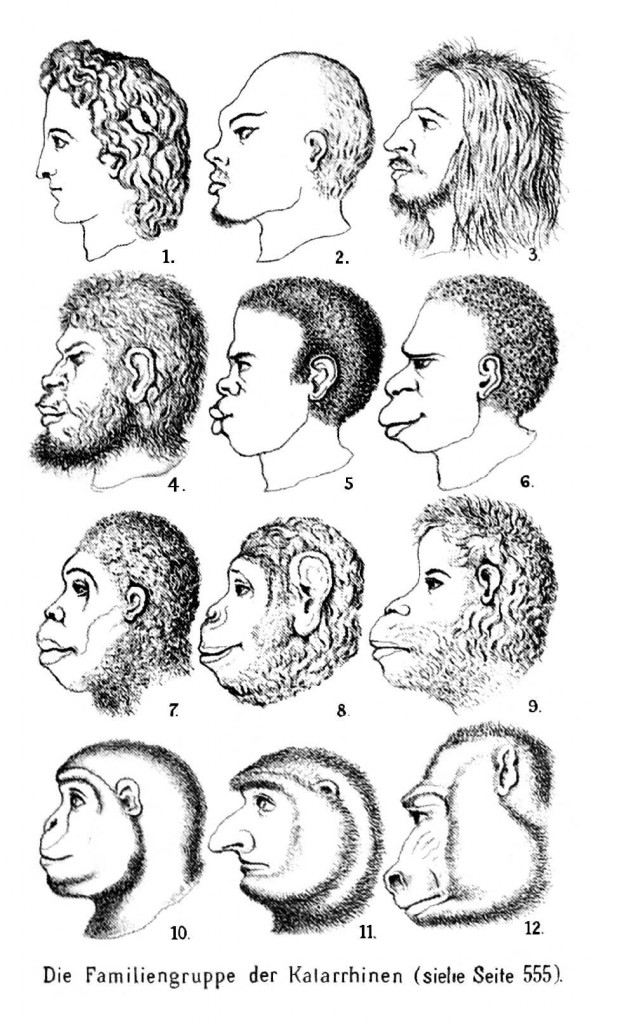

La figura 3 (Ernst Haeckel, 1868) parece evocar la de Charles White de 1799 y otras representaciones basadas en la Gran cadena del Ser, porque apunta a la continuidad entre los monos superiores y las formas inferiores de humanos.

Figura 3. Ilustración tomada del libro de Ernst Haeckel Natürliche Schöpfungsgeschichte (1ª edición), dibujada por el artista Gustav Müller. Obtenida de: http://bevets.com/haeckeli.htm.

Las cabezas dibujadas pretendían representar, de mejor a peor, a las siguientes especies y razas: indo-alemán, chino, fueguino, negro australiano, negro africano, tasmano, gorila, chimpancé, orangután, gibón, mono narigudo, y mandril. Un interesante cambio con respecto al diagrama de White consiste en que lo mejor de lo mejor no es ya el griego clásico sino el alemán.

Aunque a Haeckel esta ilustración le gustaba mucho menos que a su editor, estaba firmemente convencido de la superioridad de la raza blanca, como muchos de sus contemporáneos. Pero no había unanimidad entre los científicos del siglo XIX sobre la validez científica de tal interpretación de la teoría darwinista, dado que el fisiólogo Michael Foster (1836-1907) describió esta ilustración de Haeckel como «a la vez absurda, horrible y teatralmente grotesca, sin ningún punto a su favor, ya sea desde el punto de vista artístico o científico» (http://www.strangescience.net/sthom1.htm).

La fecundidad del paradigma evolucionista

El racismo entró en decadencia tras la Segunda Guerra Mundial, debido a los horrores racistas del nazismo y a la promoción que hicieron las democracias victoriosas de valores contrarios a los del nazismo.

Pero la teoría de la evolución ha tenido también un papel en este declive y una influencia muy fructífera no sólo sobre la biología, sino también sobre las ciencias sociales. En primer lugar, mediante la rehabilitación del concepto de azar en las ciencias naturales y en las sociales. Sin incorporar el azar, muchas de las estructuras complejas que observamos hoy en biología y en ciencias sociales no podrían entenderse. El concepto de «variación al azar» era tan novedoso y distante de los conceptos de predeterminación y finalidad, dominantes en las cosmovisiones de la época, que Darwin, a pesar de usar varias veces los términos «casualidad» y «variación accidental», en el capítulo V de El origen de las especies, matiza prudentemente:

Hasta aquí he hablado a veces como si las variaciones (…) fuesen debidas a la casualidad. Esto, por supuesto, es una expresión completamente incorrecta, pero sirve para confesar francamente nuestra ignorancia de las causas de cada variación particular» (1973: 197).

Sin embargo, la caja de Pandora estaba abierta, y en ese momento comenzó el declive de las explicaciones teleológicas de los fenómenos naturales y de las unilateralmente deterministas, como la de Pierre Simon Laplace.

Si los mecanismos de reproducción con variaciones y selección están presentes en un proceso natural, las estructuras tienen una triple paternidad: (i) los entornos ambientales que las seleccionan, (ii) los procesos autoorganizativos que las producen y las reproducen con cambios, y (iii) la historia azarosa de los ensamblajes y cambios sucesivos de la estructura. Independientemente de si las leyes con que describimos los procesos son deterministas (física clásica) o no (física cuántica), el azar está presente en (ii) y en (iii), y muchas veces también en (i) (como en las grandes catástrofes astronómicas y climáticas y su papel en la historia de la selección natural). Y esta rehabilitación del azar es hija principalmente del evolucionismo darwinista.

En segundo lugar, esta rehabilitación del azar ha socavado las cosmovisiones de la Cadena del Ser y del Progreso unilineal finalista, así como otras cosmovisiones como el creacionismo, en las que el azar no puede jugar ningún papel creador. Esto ha debilitado la credibilidad de los discursos que trataban de usar estas cosmovisiones para justificar programas políticos, como es el caso del racismo, el darwinismo social o el diseño inteligente.

En tercer lugar, la doble vertiente del concepto de la «lucha por la existencia» de Darwin ha sido aplicada en ciencias sociales para tratar de entender la competencia, pero también la cooperación, como procesos presentes, a veces simultáneamente, en las interacciones sociales.

Finalmente, el darwinismo ha inspirado la aparición de modelos evolutivos en ciencias naturales, economía y ciencias sociales que tratan de explicar la evolución de comportamientos complejos en esas ciencias, y que se inspiran en los principios de mutación (o cambio azaroso), herencia (o reproducción con cambios), interacción entre agentes y selección (véase por ejemplo García-Olivares, 2000).

En ciencias sociales, el racismo y el etnocentrismo fueron también muy combatidos en el siglo XX desde escuelas como la de Franz Boas, y por filósofos y científicos como Pearson, Mach, Poincaré, William James y Dewey. Además de ello, la reciente secuenciación del genoma humano y la interpretación de las primeras evidencias desde un punto de vista evolucionista han sido un aldabonazo final en contra del determinismo biológico.

Como afirma Alan Woods (2001), durante décadas muchos genetistas defendieron que todo, desde la inteligencia a la homosexualidad o la criminalidad, estaba determinado por nuestros genes. A partir de esta idea, extrajeron conclusiones reaccionarias, como la de que los negros y las mujeres están condicionados genéticamente a ser menos inteligentes que los blancos o los hombres. Que nada de esto está en los genes ya había sido anticipado por los evolucionistas más lúcidos, como Lewontine (1987), pero estos recientes resultados sobre el genoma humano han acabado de desprestigiar al determinismo biológico.

Se presuponía que si la humilde lombriz intestinal, con 302 neuronas cerebrales, tenía unos 19 000 genes, un ser humano debía tener muchos más, hasta 750 000. Sin embargo, tras la reciente secuenciación del genoma humano, Craig Venter, de la empresa Celera (una de las que participó en la secuenciación) anunció que «tenemos aproximadamente el doble de genes que una mosca y el mismo número que el maíz», entre 30 y 40 mil, y en un 98 % nuestro genoma es igual al del chimpancé. La investigación mostró también que la diferencia genética entre dos africanos es típicamente mucho mayor que entre un africano medio y un caucásico medio. Por tanto, como publicó un editorial de The Seattle Times, «en la ciencia, la raza carece de significado» (citado por Woods, 2001).

Otro corolario es que, desde el punto de vista genético, hablar y conceptualizar es aproximadamente igual de complicado que buscar insectos braquiando por los árboles. Si consideramos que uno de estos comportamientos es mucho más valioso, poderoso y ecológicamente impactante que el otro, debemos buscar las causas de estos efectos en emergencias muy diferentes a las del plegado de las proteínas de nuestros genes. Como afirma Venter:

Simplemente no tenemos genes suficientes para esta idea del determinismo biológico. La maravillosa diversidad de la especie humana no está relacionada con nuestro código genético. Nuestro medio ambiente es crítico» (The Observer, 11 de febrero de 2001, http://www.guardian.co.uk/science/2001/feb/11/genetics.humanbehaviour).

Esta retirada del determinismo biológico abre el campo a mecanismos de explicación menos reduccionistas, tales como la co-evolución, la autoorganización ecológica, la interacción social y la organización política y económica.

REFERENCIAS

Contreras Peláez, F. J., 2003, «El Concepto de Progreso, de San Agustín a Herder», en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, número 37, pp. 239-269.

Darwin, Charles, 1973 [1859], El origen de las especies. Bruguera, Barcelona, 4ª edición.

García-Olivares, A., 1997, «Tensión en el sistema de metáforas de la cultura contemporánea», Revista Arbor, número 621, pp. 25-45.

García-Olivares, A., 2000, «Modelos Evolutivos Complejos en Ciencias Sociales», en Empiria, número 3, pp. 131-147.

García-Olivares, A., 2011, «El Programa del Progreso en Occidente», en Intersticios, vol. 5, número 2, pp. 63-84. Disponible en: http://www.intersticios.es/article/view/8748.

Gould, S. J., 1986, La falsa medida del hombre. Barcelona, Orbis.

Gould, S. J., 1991a, La vida maravillosa. Barcelona, Crítica (Grijalbo Comercial S.A.).

Gould, S. J., 1991b, Brontosaurus y la nalga del ministro. Barcelona, Crítica (Grijalbo Comercial S.A.).

Gould, S. J., 2004, La estructura de la teoría de la evolución. Barcelona, Tusquets.

Harvey, D., 2012, El enigma del capital y las crisis del capitalismo. Madrid, Akal.

Lakoff, G. y Johnson, M., 2001, Metáforas de la vida cotidiana. Madrid, Cátedra.

Lewontin, R. C., Rose, S., 1987, No está en los genes. Barcelona, Editorial Crítica.

Lovejoy, A. O., 1983, La Gran Cadena del Ser. Historia de una idea. Barcelona, Icaria.

Nisbet, R., 1991, Historia de la idea de progreso. Barcelona, Gedisa.

Sánchez Ferlosio, R., 2002, Mientras no cambien los dioses, nada habrá cambiado. Barcelona, Destino.

Weber, M., 1981 [1927], General Economic History. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Woods, A., 2001, «What the human genome means for socialists», en In defense of Marxism, 16 de febrero. Disponible en: http://www.marxist.com/human-genome-socialism160201.htm

_______________

Antonio García-Olivares. Es doctor en ciencias físicas y sociales, científico titular en el Instituto de Ciencias del Mar y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICM-CSIC), de Barcelona, y miembro fundador del Oil Crash Observatory. Se especializa en simulación matemática aplicada a áreas como radioecología, cambio climático, oceanografía física y energía. También se ha dedicado a investigación y reflexión de cultura y epistemología en la ciencia.