¿Qué hora es, Beatriz?

Eduardo Cerdán

Creo que Beatriz Espejo es la mejor técnica del cuento entre los escritores mexicanos vivos. Es arriesgada la afirmación, lo sé, pero hay varios hechos que han fortalecido mi creencia. Beatriz ha dedicado prácticamente toda su obra al cuento, pues salvo ¿Dónde estás, corazón?, su única novela verdaderamente urdida como tal, los otros siete libros de narrativa en su haber son cuentarios. La también investigadora y catedrática se ha destacado por escribir ensayos en donde vierte su profundo conocimiento sobre el género más viejo de todos, como dijo Borges: el cuento. Espejo no es una académica pura, tampoco una teórica del relato corto; por eso preferí llamarla técnica. Beatriz busca los cuentos, los piensa, los desmenuza, los trabaja con una minuciosidad encomiable. Les dedica todo el tiempo del mundo, los pule, los lija y, sólo hasta que se siente lista, los avienta al mundo como un feliz conejo cortazariano. No hay en ella cuentos que parezcan repetidos, narradores que se asemejen, estructuras viciadas o perspectivas idénticas. Esos resultados llevan detrás una labor sesuda y una fidelidad feroz a sus intereses creativos. De ahí que Beatriz Espejo sea, para mí, la mejor técnica del cuento en nuestro presente literario.

Hace aproximadamente tres décadas, Espejo escribió: «“¿Por qué es usted tan supersticiosa?”, me dijo [Manuel Alcalá], y me reveló entonces que a mis narraciones pasaba parte de una formación infantil nutrida oscuramente con la religión católica…». Resulta que Beatriz fue una niña bien, algo salida del huacal, que se educó entre el gineceo. Su abuela materna, una narradora nata que pasaba largas temporadas en su casa, y la hermana Estrellita, encargada del catecismo en su escuela de monjas maristas, fueron las personas de quienes abrevó el deseo de contar.

Así pues, de la abuela y de la catequista viene el impulso, pero la afición tiene su origen en otro lado, como anota en el prólogo a sus Cuentos reunidos:

Rumpelstiltskin tuvo la culpa de mi afición por los cuentos. Claro que yo no sabía que los cuentos son unos taimados y no sólo divierten sino dicen más de lo que dicen. Abarcan poco y aprietan mucho, imponen leyes difíciles de cumplir, desechan sin el menor remordimiento todo lo inservible a sus propósitos y se ufanan de que las cosas complicadas parezcan fáciles. Aparte está aquello del tono, el ritmo, la habilidad para atrapar la atención desde el principio, el lenguaje que jamás debe parecer de merolico sino el de un prosista con la suficiente destreza para adecuarse a cada asunto respetando el propio estilo. Y como si esto fuera poco los resultados finales dependen de ayudas divinas, de un elfo musitante, de un vínculo con la casualidad, un soplo desde lo alto para que florezca a veces de manera milagrosa una planta bien cuidada.

(¿A poco no es este parrafito una gran clase de cuento?).

Beatriz inició formalmente su carrera literaria antes de los veinte años, a partir de que vio a Juan José Arreola en alguna presentación y quedó fascinada.

Mira –dijo el año pasado en el programa de televisión Palabra de autor–, yo iba a salir con un muchacho. […] Íbamos a ir al Teatro El Galeón. Yo de repente vi un letrerito que decía: Juan José Arreola va a hablar de Góngora en el Auditorio Simón Bolívar. Entonces yo le dije: «Oye, fíjate que ya no quiero ir al teatro; quiero ir a ver a Juan José Arreola». […] Cuando entramos al teatro, me quedé súpita. Dije «¡¿qué es esto?!». Éste es el maestro que yo he buscado toda mi vida. Se jalaba los pelos, se bajaba de una tarima… No le entendía yo ni la cuarta parte de lo que hablaba porque era ¡el barroco puro de Góngora, imagínate! Y yo estaba en primero de facultad, entonces no sabía mucho. Al terminar la conferencia, pues casi lo sacan en hombros como a los toreros… Juan José de niño soñó con ser torero, ¡y era torero!, ¿verdad?, torero del verbo… Y entonces al terminar le dije: «maestro, ¿puedo ir a su taller?». Y me dijo: «sí, sí, cómo no». Juan José fue el creador de estos talleres que ahora se han hecho tan famosos. Y los daba en el Centro Mexicano de Escritores, pero en un taller abierto al público. Y ahí nos íbamos todos los que luego fuimos escritores, como José Emilio Pacheco, como Monsiváis, como Gustavo Sainz… En fin, la lista es muy larga.

Después, en los ya legendarios Cuadernos del Unicornio arreolianos, Espejo publicó su primer libro de cuentos: La otra hermana (1958). «Eran –me dijo– cuentos muy eróticos… Bueno, lo eróticos que pueden ser los textos de una jovencita de diecinueve». Hoy, en su madurez narrativa, Beatriz no rescataría ninguno de aquellos relatos, salvo uno donde recrea el mito de Narciso. Por aquel entonces no le fue tan mal en la crítica. En una reseña de Carlos Valdés, fechada en agosto de 1958, se lee: «En su brevedad, esta obra casi constituye una promesa. La autora da señales de gran habilidad literaria […]; un escritor consagrado no se avergonzaría de firmar algunos de estos fragmentos. Su pluma, precisa y brillante, apunta sorprendentes caligrafías; pero su trazo degenera en rasgos tan finamente subjetivos, que nos hacen temer por su porvenir».

Al año siguiente de La otra hermana, Beatriz fundó la revista El rehilete, que fue muy importante porque publicó a varios escritores reconocidos de hoy (la gran Inés Arredondo, por cierto, la bateó cuando le pidió una colaboración). En aquella revista se practicaba, a decir de Espejo,

[…] un feminismo intuido en el cual todavía creo: la preparación y superación académica de las mujeres, la remuneración económica (aunque nunca pudimos pagar colaboraciones, salvo en un par de números antológicos sobre los pecados y las virtudes capitales), el éxito personal que conjugue el trabajo y permita la independencia. […] El directorio estaba integrado por mujeres, pero publicaban muchos hombres. Los famosos servían de puente a los jóvenes. Tradujimos autores de vanguardia en ese momento y dimos a conocer la literatura beat. No fueron páginas que marcaran un hito […], pero fue perseverante. Nuestro olfato literario estaba medio adormecido, sin embargo, alentamos una actitud tesonera.

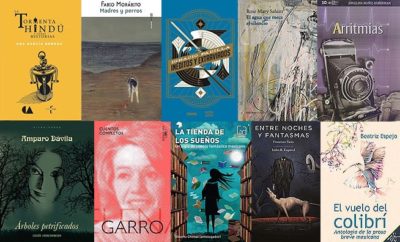

A partir de entonces se dedicó al periodismo, que no es ni fue su gran pasión, pero le sirvió mucho y lo hizo tan bien, que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo. Entrevistó a escritores como Elena Garro (de quien es fan absoluta), Rosario Castellanos, Guadalupe Dueñas, Inés Arredondo, Amparo Dávila, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. Fue hasta 1979 cuando Emmanuel Carballo, su fallecido esposo, le publicó su segundo libro: Muros de azogue. Aquél fue el único manuscrito que el gran crítico literario mexicano leyó de su esposa. Él le dijo que lo reescribiera y ella, convencida de que era un libro cojo, lo volvió a escribir todito. Se lo iba a publicar Rubén Bonifaz Nuño, pero Carballo le pidió que se publicara en Diógenes ya reescrito. Así ocurrió.

Muros de azogue y su siguiente libro, El cantar del pecador (1993), tienen mucho en común. En el primero, Espejo fabula a partir de su historia paterna; en el segundo, a partir de la materna. En estos compendios, dice Emmanuel Carballo, «Tlacotalpan sería el cielo (en la tierra), Perote el infierno y el puerto de Veracruz (y la hacienda del Faisán) el purgatorio». Son los de estos volúmenes relatos que alternan extensiones, ubicados en una provincia mítica. No se me mal entienda: Beatriz no se acomodó en un solo espacio para sus cuentos. Al respecto dice: «tengo dos veneros: la provincia mexicana y las ciudades del mundo». En los cuentos de Muros… y de El cantar… aparecen ambientes que rayan en lo gótico y en lo siniestro, llenos de crueldad, de magia, de vaticinios de muerte. He aquí «La paloma», una microficción de Muros de azogue que concentra algunas de sus obsesiones en esta faceta de Espejo:

La tía Mercedes caminaba por un callejón de Montparnasse cuando de pronto encontró una paloma que yacía en el suelo con el ala rota. Se adelantó unos pasos; entonces vino un hombre gordo cargado de buenas intenciones que se agachó recogerla y la arrojo al aire exclamando «¡Vuela, no seas floja!». Y la mató.

Alta costura, publicado en 1997, obtuvo el Premio Bellas Artes de Cuento «San Luis Potosí» el año anterior. Se trata de un libro que, aunque mantiene el acentuado interés por lo femenino y por la parte oscura de lo humano, significa un quiebre en lo que había hecho Beatriz Espejo hasta entonces. Su voz hurga en otros lados, es abiertamente juguetona, irónica, corrosiva. En uno de mis cuentos favoritos, «El bistec», una sirvienta se vuelve la más fiel de todas luego de comer la chuleta que su patrona había marinado en su sangre menstrual, rito recomendado por un brujo de Catemaco para amarrar a su marido.

El libro de 1997 incluye dos homenajes: «Don’t try this at home» (en honor a Inés Arredondo), un cuento magistral con una fortísima carga erótica en donde una mujer casada se ve atraída sexualmente por un indigente, y «La hechicera» (en honor a Elena Garro), relato fantástico y estructuralmente impecable. Sobre este último, la escritora me contó que el personaje de la hechicera está inspirado en la autora de Los recuerdos del porvenir. «Procuré –dijo– hacer ese cuento en tonos rosas, porque así la recuerdo». A través de Garro, en específico con el cuento «¿Qué hora es…?» –escrito en tonos verdes–, Beatriz me enseñó que los cuentos se cifran en colores.

En 2001 publicó Todo lo hacemos en familia, que supuestamente es una novela, pero por su estructura fragmentaria se lee como un conjunto de cuentos concatenados. Al libro lo separan ilustraciones hechas a tinta; trata sobre una mujer mayor que, a partir de que cae en desgracia, comienza a bordar la historia de su vida. Aquí, Espejo explora a profundidad algo que comenzaba a tomar fuerza en Alta costura: la decadencia, la vejez, el deterioro.

Beatriz ya ensayaba en su obra los homenajes, motivados siempre por la admiración. Pero ahora, como ha demostrado en sus últimos dos libros, Marilyn en la cama y otros cuentos (2004) y Si muero lejos de ti (2011), ha llevado su admiración a un nivel estratosférico. Ella es la única narradora mexicana contemporánea que yo conozca –pero yo no los he leído a todos, por supuesto– que hace cuento histórico. Leer lo último de su producción narrativa ha sido para mí de veras iluminador. Ha escrito sobre una Marilyn arruinada por un aborto reciente, por ejemplo, o sobre una Silvina Ocampo celosa que, mientras ve arriba de la chimenea una fotografía de Elena Garro, espera a Bioy Casares. Se ha apropiado de personajes como Leonardo da Vinci, Fernando I de Francia, Sylvia Plath, Salvador Díaz Mirón, Agatha Christie, Alberto Gironella. También tomó la voz de la emperatriz Carlota, ante lo cual, por cierto, Carballo le dijo a Beatriz: «Oye, pero ¿ya te has fijado que estás abordando a Carlota y está Noticias del Imperio de Fernando del Paso?». «Sí –le contestó ella–, pero éste es nada más un cuento para hablar sólo de ella». Como dato curioso, para aquellos adeptos a la exégesis literaria, cito el germen de este relato –que me parece genial– en boca de la misma Beatriz:

Llegó a mi casa una perra realmente líndísima y era tan bonita que le puse Carlota. Y entonces, después de eso, empecé a soñar con la Emperatriz y soñaba que ella me decía que escribiera yo un cuento donde la pusiera como realmente era. Entonces escribí un cuento, que es mi mejor cuento, yo creo, que se llama «Miserere mei Deus» […]. Es sobre la emperatriz Carlota vista con muchos ojos amorosos.

Beatriz se mantiene firme en su interés por cultivar un amplio registro de voces y de atmósferas. «La fórmula –dice– que salió bien en un relato queda prohibida para el siguiente». Con devoción, cuida en sus cuentos las primeras líneas, cuya tensión arrastra hasta sus finales, siempre contundentes y reveladores. Es una narradora activa que acostumbra escribir de siete a nueve de la mañana. La imagino frente a la computadora, con una taza de café cerca. Carlota asoma el morro de vez en cuando. «¿Qué hora es…?», le gustaría preguntar. Mientras, afuera, el sol comienza a encender los ruidos urbanos, a levantar los vapores fríos que ha traído la noche de la Ciudad de México. Beatriz toma un sorbo, devuelve la taza a su lugar, teclea, teclea y lleva su vista al monitor: el mismo en el que, seguramente, leerá este texto.

«Tiene la noche un cuento» es una columna que comenzó a publicarse en diciembre de 2015 en Cuadrivio Semanal. Para acceder a las entregas anteriores da clic aquí.

__________

Eduardo Cerdán (1995) es narrador, ensayista, profesor adjunto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y editor literario de Cuadrivio. Fue becario, en verano de 2015, de la Fundación para las Letras Mexicanas. Ha participado en antologías de cuentos mexicanos y latinoamericanos, así como de ensayos sobre literatura hispánica. Textos suyos se han traducido al inglés y al francés. Ha colaborado en publicaciones periódicas como la Revista de la Universidad de México, La Jornada Semanal, Literal, Latin American Voices, Este País, Crítica y La Palabra y el Hombre. Su libro infantil Los días del extranjero está por publicarse en la Editora de Gobierno de Veracruz.