El filósofo griego Anaxágoras, en su búsqueda de una explicación al fenómeno del movimiento que observaba a su alrededor, incluido el de la materia inerte, imaginó la existencia de una especie de fuerza física consciente, un intelecto (nous), que, en el origen de todo, dio forma al mundo y que rige su dinámica. Esta y otras ideas del pensador no debieron gustar a sus contemporáneos, que lo procesaron públicamente por impiedad: ¿qué lugar podía quedar para los dioses en ese mundo que responde únicamente a la voluntad de una fuerza etérea e impersonal?

También podría ser que, mirando el asunto desde otro ángulo, la acusación respondiese a enemistades políticas más que a disputas religiosas, cosa harto frecuente en la antigua Grecia… Sea como fuere, resulta probable que, de vivir hoy Anaxágoras, acabase enfrentado a la opinión pública tal y como acabó en su tiempo. El científico, por supuesto, esgrimiría mil y un avances que los dos mil quinientos años que nos separan del griego han traído consigo hasta desembocar en la formación de la física moderna, e incluso el menos instruido no dudaría en replicar al filósofo: «Hombre de Dios, ¿acaso no ves, acaso no te parece evidente, que es el petróleo lo que mueve el mundo?».

Los terrícolas del siglo XXI viven acostumbrados a quejarse del precio de la gasolina y a oír que el petróleo se acabará más pronto que tarde, que es urgente buscar una nueva fuente de energía; de poder ser, renovable, para que sus tataranietos no se vean en el mismo apuro un par de centurias más tarde, y limpia, para que, en el caso de no poder evitarles el apuro, al menos hayan heredado un planeta que les permita librar una lucha digna por su supervivencia. El discurso es el propio de una época de decadencia, de conciencia de fin de ciclo. Se envuelve en optimismo por necesidad, pero su núcleo es de desesperanza.

Sin embargo, no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que el petróleo era sinónimo de abundancia y de progreso. Ese líquido negro que manaba de la tierra prometía una nueva economía, una nueva sociedad. Esa sociedad es la nuestra y esa economía es la que practicamos. Se formó hace tiempo y se encuentra ya en declive, pero todavía está plenamente vigente. El nous de nuestro tiempo es el petróleo. En torno a él se construyen países y se forjan guerras. En torno a él se mueve el mundo.

Las primeras perforaciones en busca de petróleo se desarrollaron a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Siempre había estado ahí, en ciertos lugares manando de forma natural de la tierra. Pero fue la industrialización decimonónica la que lo dotó de valor e impulsó su explotación. La proliferación de grandes fábricas y la extensión del ferrocarril generaron un fuerte incremento de la demanda de lubricante, necesario para el buen funcionamiento de la maquinaria. Hasta entonces servía a este fin el aceite de ballena, pero la demanda derivada del proceso de industrialización llegó a ser tan alta que las poblaciones de diversos cetáceos disminuyeron alarmantemente hasta casi alcanzar su extinción. Con la reducción del número de especímenes vino aparejado un aumento de los precios, y con él la necesidad de buscar lubricantes alternativos. El petróleo resultó ser un excelente sustituto, y por ello se ha llegado a defender, no sin razón, que el crudo salvó a las ballenas. También, dicho sea de paso, se le puede hacer en parte responsable de que Moby Dick, la obra maestra de Herman Melville, publicada precisamente a mediados del XIX, resulte tan extraña a las nuevas generaciones, desconocedoras de la importancia de la caza de ballenas como actividad económica en la época.

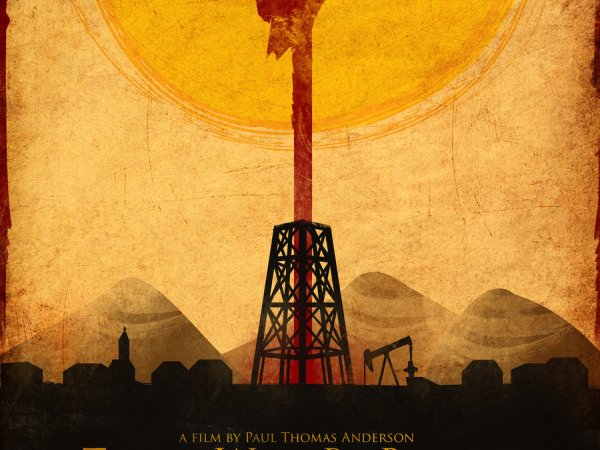

El papel fundamental que llegaría a jugar el petróleo en la nueva economía atrajo a multitud de aventureros, emprendedores y empresarios, ávidos de ganancias. Es lo que se ha venido a llamar «la fiebre del petróleo», en la que participa, en el terreno de la ficción, Daniel Plainview, el protagonista de Petróleo sangriento (Paul Thomas Anderson, 2007). Interpretado por Daniel Day-Lewis, que mereció por este papel el Oscar al mejor actor, el personaje es una creación perversa y maravillosa –maravillosamente perversa– que encaja a la perfección en la atmósfera western del filme. Comienza la película en 1898, en Nuevo México, con un Plainview en plena faena, dinamitando la tierra para extraer minerales del subsuelo. Rápidamente se nos traslada a Los Ángeles, California, tres años después, donde el prospector encuentra petróleo e inicia su carrera como magnate del sector. Todo ello se nos muestra de forma tan seca como el paisaje del oeste estadounidense, sin un solo diálogo durante los primeros catorce minutos de película; el característico mutis inicial de la clásica Río Bravo (Howard Hawks, 1959), referente indiscutible del género, no duraría más de cuatro.

Desde estas primeras escenas se insinúa ya una de las problemáticas sociales que se muestran en el filme: las precarias condiciones de trabajo en la industria del petróleo de comienzos del siglo XX. Vemos al obrero encerrado en un pozo, cubierto de crudo hasta las rodillas y luchando por respirar. Las deficientes –o inexistentes– medidas de seguridad provocan la muerte de uno de los trabajadores, tras la que vendrán otros accidentes con sus debidos muertos y lesionados. Sin embargo, esta cuestión recibe un tratamiento superficial que no va más allá de lo obligado. La película no pretende ser un alegato a favor de los obreros del sector, lo que resultaría quizás poco atractivo para un público que no se identifica con aquellos tiempos. Muy diferente es el tono de la novela Petróleo, de Upton Sinclair, en la cual se basa –muy libremente– el filme de Paul Thomas Anderson. Publicada en 1926, esta sí aspiraba a la condición de obra política, de protesta ante el abuso, la codicia y la corrupción; algo común a otros trabajos de Sinclair, que con su novela más recordada, La jungla, denunciaría las inhumanas condiciones de trabajo en la industria cárnica de Chicago.

Por su parte, Petróleo sangriento prefiere avanzar por el terreno de lo personal: poner al individuo, no a la sociedad, en el punto de mira. Y para eso se sirve del canalla Daniel Plainview, que en su carrera por hacerse rico se llevará por delante tantos obstáculos como se le impongan y dejará tras de sí tantos despojos como sea necesario. Para empezar, aprovechará la temprana muerte de uno de sus compañeros para quedarse con su hijo, ahora huérfano. No se dejen engañar: no lo hace por el bien de la criatura, sino porque necesita una «cara bonita» con la que plantarse de pueblo en pueblo (allí donde haya petróleo por explotar) y convencer a los lugareños de que él es el hombre al que deben confiar sus tierras: un hombre de familia, honrado, trabajador, en suma, un hombre de fiar. Lo necesita porque por sí solo, con su cara de malas pulgas, difícilmente podría engañar a los dueños como pretende hacer. Tratará de pagarles precios irrisorios, les prometerá escuelas, pozos para el riego, donaciones a la iglesia local… Después, llegada la hora de cumplir, no se mostrará tan magnífico.

Plainview juega a mostrarse como hombre cercano porque sabe que es la única manera de diferenciarse de otros que vienen tras él. No se encuentra solo en la búsqueda del preciado crudo, lo acompaña una multitud de individuos de la misma ralea y también compañías con gran poder de mercado. La pugna entre los pequeños productores, entre los que se encuentra el protagonista, y estas grandes corporaciones del petróleo es otro de los aspectos que retrata la película.

Con frecuencia las empresas intentaban ahorrarse los costos de prospección –cuyos réditos siempre resultaban inciertos– comprando el terreno a los exploradores que ya habían dado con un yacimiento. Muchos de ellos se veían obligados a aceptar, aun vendiendo claramente por debajo del valor real; su descubrimiento no servía de nada si el petróleo no podía transportarse, y el ferrocarril estaba en manos de compañías como la todopoderosa Standard Oil. Con ella tiene sus rifirrafes Plainview, que se niega a vender por lo que le ofrecen: «Deberían excavar la tierra y encontrar petróleo como los demás, en lugar de comprar el trabajo duro de otros», les espeta en medio de la negociación, airado por la altanería de quienes se saben dueños de la situación.

A través del conflicto del protagonista con la Standard, el filme introduce en escena al otro gran contendiente en la lucha por el negocio petrolero: la Union Oil. La estrategia de esta compañía, encaminada a socavar el lugar de predominio de la Standard, consistió en hacer una alianza con la Agencia de Productores Independientes, a través de la cual se construirían oleoductos desde las tierras en explotación hasta las refinerías de que disponía la empresa en la costa del Pacífico. Se evitaba así el recurso al ferrocarril, en poder de la Standard, cuyo costo era mayor. La construcción de un oleoducto tampoco resulta barata pero, si el yacimiento es lo suficientemente grande, el costo fijo que supone el montaje se compensa con creces con la cantidad de crudo que fluye por él de manera continua día tras día. Es esta alternativa la que elige Plainview, consciente de haber descubierto «un mar de petróleo», y los espectadores serán testigos de lo que está dispuesto a hacer para adquirir los terrenos por los que transcurrirá la magna tubería de más de doscientos kilómetros de longitud.

Pero nuestro protagonista es ambicioso. No se contenta con poder elegir a quién venderse; aspira a ser uno de los grandes. Ha criticado a los poderosos magnates del petróleo, mas no desaprovechará la ocasión de convertirse en uno de ellos, encerrado en su mansión, firmando cheques, lejos de los campos y de las torres de perforación. El negocio ofrece esa posibilidad a individuos como él, pues a comienzos del siglo XX el petróleo ya no solo se utiliza como lubricante: con él se produce queroseno para iluminar y calentar los hogares y, lo que es más importante, de su refinado se obtiene la gasolina, que mueve los automóviles de bajo costo que inundan los Estados Unidos desde la invención del Ford T en 1908. Plainview asiste al nacimiento de una nueva economía, de un nuevo mundo, que es en el que todavía vivimos a pesar de sus evidentes síntomas de decadencia (casi tanto como del «oro negro» se habla ya del «oro azul»), y a través de los mecanismos que toda época de gestación brinda, pretende alcanzar un lugar destacado desde el cual, arrogante, contemplar ese mundo magnífico y perecedero, un mundo que se mueve gracias al combustible que él le proporciona.